「SPACE(공간)」2022년 7월호 (통권 656호)

아파트, 근린생활시설, 단독주택, 창고…. 아파트 개발 이후 나타나는 주변의 신축 빌라, 개발 가능성을 고려한 빈 대지 등, 시대의 두꺼운 층위가 혼재된 소도시 풍경 속에서 낯설고 진취적인 벽돌 건물이 눈에 띈다. 근린생활시설 두 개 층과 주택 두 개층으로 이루어진 상주 무양동 주택은 주변의 맥락과 그 결을 달리한다. 건물은 상주 종합버스터미널에서 도보로 접근 가능한 곳에 위치하며, 새로 지어진 아파트들을 등진 채 길의 시작점에서 도로를 정면으로 마주한다.

대지와 매스: 제약을 활용하여

주택은 사거리 코너에 위치하지만 명확한 코너 대지 위의 건물은 아니다. 부지는 코너와 경계를 이루는 자투리땅을 확보하지 못해 사거리에서 조금 어긋나 있고, 남쪽과 동쪽 도로를 접하면서 대칭으로 뒤집어진 ㄱ자 모양이다. 반듯하지 않은 대지 형상과 그로 인한 제약이 건축주와 건축가를 많이 고심하게 했겠지만 오히려 약이 된듯하다. 협의의 어려움과 관계의 어려움은 건축가에게 창의성과 디자인의 완성도를 높이는 방패가 되었다. 자투리땅은 면적이 작고 길쭉하여 아마도 미래에 유의미한 건축 행위가 불가능할 것이며, 주택은 이를 활용한 듯 반듯한 코너 대지에서 흔히 보이는 형태가 아닌 자투리땅을 품고 코너를 덜어낸 결과물로 귀결되었다. 대지의 남쪽으로는 무양2길이 쭉 뻗어있고, 건물은 이 길에 적극적으로 대응한다. 무양2길을 따라 걷다 보면 나타나는 과감한 정면은 진취적이지만 동시에 정갈하다. 2층부터 분리되어 점진적으로 진출하는 덩어리 감은 층마다 다른 크기와 형태를 갖는 창호로 더욱 확실해진다. 반면, 여전히 어려운 관계에 있는 동쪽 측면은 그 상황에 수동적으로 대처한다. 적극적인 남측 정면에 비해 동쪽 면은 볼륨들이 충돌한 흔적과 내부 공간의 쓰임을 암시하는 정도의 꼭 필요한 창호만이 입면에 나타난다. 결과적으로는 이러한 동쪽 입면 구성이 남측 정면에 힘을 실어주었다.

계단과 내부 공간: 경험을 나누는

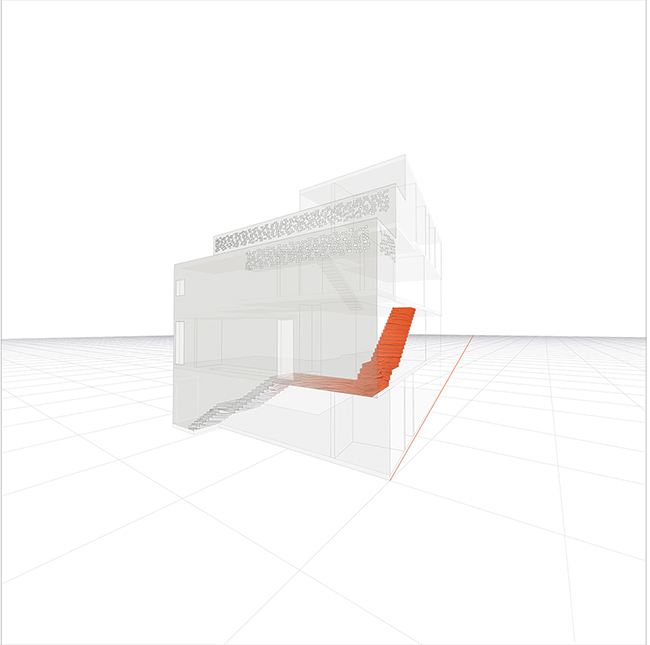

건축가는 두 개 층의 근린시설과 그 위 두 개층의 주택을 구성함에 있어서 건물을 따라 이어지는 직선 계단으로 그 기능을 연결하고 분리한다. 건축주가 엘리베이터를 요구했으나, 북측 코어는 일조권 사선제한으로 인해 어려웠을 것이며 ㄱ자 형상 대지는 폭이 넓지 않아 전형적인 엘리베이터와 계단실을 허용하지 않았다. 그 결과 단일 볼륨의 계단실이 아닌 일자 계단이 대지와 건축물을 따라 북쪽 면에서 서쪽 면, 그리고 다시 동쪽 면으로 이어지도록 각 공간 속에 들어앉았다. 보통의 계단실과 달리 반복되지 않는 계단을 오르는 행위는 근린시설과 주택의 경험을 명확하게 분리한다. 지층에서 2층으로 연결된 노출콘크리트로 마감한 계단은 건축주의 일터인 사무소로 연결되고, 2층 계단 끝에서 갑작스레 마주하는 현관문을 열면 신을 벗고 집으로 올라가는 목재 계단이 나온다. 이처럼 2층의 계단부터 시작되는 주택은 재료와 공간감의 변화로 사무 공간과의 완전한 분리를 경험하게 한다. 엘리베이터를 대신하여 단독주택의 공간감과 추억을 담보로 건축주를 설득했다는 계단은 섬세한 목재 마감으로 그 여정이 지루하지 않게 구성됐다. 3층과 4층을 연결하는 주택 내부의 계단은 창호를 낼 수 있는 서측 면을 각 실에 양보하고 동측에 위치하여 주거 공간을 완성한다. 이 내부 계단은 마치 두 개 층 단독주택의 유일한 계단인 듯 존재하며 계단 옆 소화전 패널만이 상가주택의 이질적인 흔적을 보여준다.

Circulation diagram

층별 비스타: 서사를 더하는

1층 상가시설은 두 도로를 접하는 대지의 특성을 적극적으로 활용하여 분할 임대의 가능성까지 꼼꼼하게 고려해 계획되었다. 건축주의 사무소로 사용하는 2층에서는 소도시의 정돈되지 않은 거리를 굳이 드러내지 않고 숨겨둔다. 절제된 개구부를 통해 사무 공간을 완성하는 대신에 주요 장면은 3층과 4층의 주택에서 보여준다. 3층 거실 창은 쭉 뻗은 무양2길의 시작점에서 남쪽 정면으로 과감하게 열어 원경으로 펼쳐진 산봉우리와 함께 소도시의 모든 풍경을 담아낸다. 4층의 ㄷ자 형태로 얇고 길게 열린 창은 건축적 차경의 본질적 내용을 그대로 옮겨온 듯하다. 얇은 창이 소도시의 난잡한 모습을 덜어내는 한편, 두 코너를 통해 원경의 자연을 담아내어 사용자로 하여금 흥분된 마음으로 풍경을 감상하게 한다. 입면에서 각 층의 덩어리 감과 함께 층별 개성을 담아내고자 한, 건축가의 의도가 충분하게 설명되는 비스타의 내러티브이다.

낯선 건축의 가능성: 함께 성장하는

건물의 직선 계단은 건축물의 서사를 이루는 커다란 얼개지만 북측 면에서만 그 흔적을 발견할 수 있다. 건축가는 벽돌 외장마감과 계단 챌판의 높이를 일치시켜 그 구성을 입면을 통해 정성껏 소통하지만 서측 면의 정돈된 외관에서 계단은 매우 일반적인 입면으로 숨어버려 그 흔적을 찾을 수 없다. 서측 면을 대하는 건축가의 태도는 단아한 면을 만들기에 집중하여 건물이 가진 본질적이고 강한 개성의 특성을 보여주는 데 소극적 태도를 보인다. 이 프로젝트를 설명하는 첫 번째 사진이 계단이 드러난 북측 외관이라는 건축가의 말처럼, 그 의도를 서측 면까지 반영했다면 건축물의 아이덴티티를 강화하는 또 하나의 소재가 되지 않았을까.

2층의 개인 사무실 공간에서 1층과 2층을 잇는 계단을 향해 열린 내부 창호, 2층부터 4층까지 덩어리 분절로 발생하는 잉여 공간의 활용과 잉여 공간의 소통을 돕는 창호, 일조사선과 적극적인 단면 스터디를 통한 마스터 베드룸 속 취미실과 테라스는 건축가의 공간계획에 대한 성실한 이해를 보여준다. 반면에 3, 4층을 구성하는 주택 계획에는 고집스러운 디테일과 덜 다듬어진 짜임새가 혼재한다. 디테일 구현에 관한 건축가의 설명은 직접 시공을 진행하며 고군분투했던 노력과 그의 작업에 대한 깊은 애정이 묻어났다. 실제로 그 디테일들은 주어진 예산에서 기대하기 쉽지 않은 마감의 완성도를 지닌다. 그러나 구축에 대한 디테일에 비하여 주택의 짜임새에서는 주거시설이 요구하는 공간과 가구의 관계, 사용 공간의 적절한 스케일 등, 제한된 공간 크기에서 지난한 줄다리기를 통해 정교하고 빈틈없이 풀어낸 계획이 주는 통쾌함의 부재에 미련이 남는다. 일상을 담아내는 주택 작업이 가진 어려움이라 생각한다.

건축주는 건물이 완공된 이후 주변 많은 이의 관심과 부러움을 받고 있다고 한다. 설계를 하며 뿌듯한 일 중 하나가 아닐까 싶다. 사려 깊은 건축가의 손으로 잘 매만져진 건축이 주는 가능성에 대해 많은 사람과 공유하는 기회가 될 것이고 나아가 이 낯선 건축물을 시작으로 도시 풍경이 함께 성장할 수 있으리라 생각한다. (글 임미정 / 진행 한가람 기자)

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지

하우락 건축사무소(하우락)+건축사사무소 지음(서선덕)

이동혁, 양경진(인턴)

경상북도 상주시 무양동

단독주택, 근린생활시설

247㎡

141.29㎡

437.81㎡

지상 4층

3대

13.65m

57.2%

177.25%

철근콘크리트조

벽돌, 아노다이징 패널

자작나무합판, 폴라리스, 페인트도장

(주)동양구조

(주)동남기술사사무소

(주)가람기술단

세움종합건설 주식회사

2020. 9. ~ 2021. 3.

2021. 4. ~ 2022. 1.

8억 원

주식회사 서일공간정보