「SPACE(공간)」 2023년 8월호 (통권 669호)

로스톤의 구조 변화

[CRITIQUE] 원시적 바위의 건축: 오브제 트루베와 거석 건축

“나는 바닷가에 떠밀려온 것들 중 하나를 발견했다네. 가장 순수한 [흰색의] 것인데, 광택이 나고 단단하고 부드러우며 빛이 났지. (…) 과연 누가 널 만든 것일까? 나는 깊은 생각에 빠졌네. 넌 아무것도 아닌 것처럼 보이나 전혀 형태가 없는 것은 아니야. 너는 자연의 유희인가? 이름없는 존재여. 이 밤바다가 내뱉은 오물 가운데 신들이 내게 데려온 것인가?”▼1

폴 발레리의 1921년 저서 『Eupalinos ou l’Architecte(에우팔리노스 혹은 건축가)』에서 묘사된 대상은 아마 백사장 조약돌이나 소라 껍질 같은 평범하고 작은 무언가였을 것이다. 평소 쳐다보지도 않던 것을 관찰하기 시작하며 낯선 사건이 발생한다. 세상을 처음 마주하는 아이와 같은 ‘순진무구한 눈’ 앞에 하찮았던 사물이 아름다운 신의 창조물로 변모한다. 건축가 정의엽이 이야기하는 경험담도 100여 년 전 발레리의 표현과 닮았다. 코로나바이러스감염증-19가 한창일 때 가파도를 산책하던 그는 ‘어떤 의도적 가공이 없는 바위’를 발견했다. “우연의 산물인 이 ‘날것’을 잘 들여다보니 놀랍게도 정교하고 아름다운 구축물로 보였다.” 오랜 세월 바람과 파도에 침식, 풍화되며 계속 변형 중인 형태가 정의엽의 눈에 결국 ‘의도된’ 구축물처럼 인식되기 시작한 것이다. 제주도 한림 바닷가 갯바위 인근에 위치한 그의 멜팅하우스는, 발레리의 표현을 빌리자면 ‘바닷가에 떠밀려온 것들 중 하나’에 불과한 모습이다. 건축은 자연적 바위 형상의 의도적 재현임을 숨기지 않는다. 19세기 요한 요아힘 빙켈만이 고대 그리스 예술을 이상적 모델로 내세우며 그것의 모방만이 유일한 예술이라 믿었던 것처럼, 자연의 바위가 정의엽에게 하나의 건축적 모델로 작동하기 시작한 것일까.

1 Paul Valéry, Eupalinos ou l’Architecte (1921), Paris, 1970, p. 65 (Jacques Lucan, cited, p. 188).

오브제 트루베

자연 오브제에 대한 예술적 관심은 20세기 초로 거슬러 올라간다. 당시 전위 화가들은 화실 바깥의 산업 현상과 그 산물인 기능 오브제들을 발견했으며 레디메이드와 콜라주 예술을 통해 이를 표현했다. 근대 버내큘러인 산업은 새로운 고전처럼 예술 모델로 각광받기 시작했다. 다만 예술가의 호기심은 여기에만 국한되지 않았다. 제3세계 원시예술을 거쳐 문명이 닿지 않던 자연에게로 관심을 확장했다. 아르카디아나 무릉도원 같은 이상화된 상상 속 자연이 아니라 인간의 경계에 인접한 일상적 자연이 그 대상이었다. 가까운 도시 외곽의 자연에서 발견된 오브제들이 그러한 것들이었다.

페르낭 레제를 예로 들자. 도시와 산업에 관심을 가졌던 화가의 그림들이 점차 자연 오브제들로 옮겨갔다. 1928년부터 1934년까지의 스케치들(『La poésie de l’objet(오브제의 시)』)은 나무 줄기와 뿌리 조각, 부싯돌, 호두 껍질, 뼈 조각 등의 비밀에 집착하는 세밀한 해부도와 같았다. 산업 오브제를 예술화한 레디메이드조차 자연 오브제로 범위를 확장할 때도 있었다. 이와 같이 자연 오브제를 발견하는 경우까지 포괄하면서 예술에서 ‘오브제 트루베(objet trouvé)’라는 명칭이 나타나기 시작했다.

르 코르뷔지에의 경우를 살펴보자. 1918년 이후 순수주의 시기에 정물화의 요소들이 산업 생산품처럼 단순 기하학과 표준 형태를 지닌 ‘유형-오브제(objet-type)’였다면, 1928년경부터는 친구 레제처럼 자갈, 솔방울, 해면체, 소라 껍질, 게 껍질, 소뼈 조각, 동물 두개골 등이 그의 수집 대상이 됐다. 그는 이를 특별히 ‘시적 반응의 오브제들(objets à réaction poétique)’이라 불렀다. 그의 회화도 달라졌음은 물론이며 건축적 변화도 나타났다. 1930년대 초 스위스 파빌리온에서는 자연석을 쌓아 올린 비규칙적 자유곡선의 벽체를 과감하게 파사드로 수용했다. 벽 내부 표면은 44칸 격자의 포토몽타주로 덮여 있었고 자연의 형태를 확대한 사진들을 담았다. 이와 같은 수집은 또 하나의 ‘인내심 있는 연구’로 이어져 20여 년 후 롱샹성당과 같은 조각적 건축 작품들로 이어졌다. 롱아일랜드 해변에서 수집한 게 껍질은 롱샹성당 지붕의 모델이 됐고, 성당 벽체는 정육점에서 구했던 소뼈 조각과 매우 닮았다. 건축가는 이 뼈 조각을 선회하는 비행기에서 내려다보는 기념물처럼 영상 카메라로 촬영▼2하기도 했고 회화 속에 담아내기도 했다.

게 껍질이나 소뼈 조각은 신성한 건축과 무관한 형상들이었다. 그것의 원래 의미는 그것이 적용될 건축 기능을 상징하고 있지 않다. 이러한 점에서 코르뷔지에의 오브제 트루베 건축은 로버트 벤투리와 데니스 스콧 브라운의 ‘오리’ 건축 유형과는 구별된다. 물론 전자도 후자처럼 조각적 형태를 통해 기념비성을 보여주나, 건물 기능을 상징하기 위해 선택된 것이 전혀 아니기 때문이다. 코르뷔지에에게 이 자연물들은 ‘이름없는 존재’였고 예술성을 탐구하는 대상이었기에, 포스트모던 건축가들이 전통적, 대중적, 상업적 형태들을 ‘전략적’으로 선택했던 것과 구분된다.

다만 적용에 있어서는 무작위적이지 않았다. 그는 건축가로서 ‘발견된 형태’를 적절하게 적용해야 함을 고민했다. 조형성뿐 아니라 유용성을 함께 추구했다. 그리고 이를 설명하고자 했다. 그가 비행기에서 발견했던 인도 원자력발전소 냉각탑 볼륨을 찬디가르 국회의사당 대회의실에 전용하면서 건축가는 그 출처를 숨기지 않았을 뿐만 아니라 공간적, 구축적, 구조적, 음향적, 환경적 관점▼3에서 실용적임을 주장했다.

2 Tim Benton, LC FOTO: Le Corbusier Secret Photographer, Lars Müller, 2013, p. 307.

3 Le Corbusier, Œuvre complète 1957 – 1965, pp. 80, 91, 107.

서울의 산과 바위 ©Jeong Euiyeob

침식된 화산석의 위장

발견된 형태의 선택만큼이나 적용이 중요함을 인지하면서, 멜팅하우스를 살펴보도록 하자. 바닷가 옆에 위치하며 갯바위를 닮은 콘크리트 덩어리 주택은 ‘오리’ 유형일까 아니면 ‘게 껍질’과 흡사한 경우일까. 전체 형상이 바위를 흉내내며 적극 소통한다는 점에서 ‘오리’의 건축과 흡사해 보이기도 하면서, 형상의 선택이 기능과 무관하며 적용시킬 때 공간, 구축, 구조 예술을 여전히 중시한다는 점에서 ‘게 껍질’의 건축과도 닮았다고 할 수도 있다. 엄밀히 말해 멜팅하우스는 비규칙적 다면체로서 추상화된 형태다. 다면체 변을 따라 하중을 전달하기 위한 복잡한 연결망의 골조 체계를 지니고 있다. 수직과 수평의 관습을 벗어나며 대각선들이 얽혀 있으면서 미스터리를 암시한다. 건축은 침식된 화산암처럼 점박이 및 줄무늬가 뚫린 UHPC 패널로 덮여 있다. 일명 튜링 패턴은 자연환경에서 존재를 감추려는 동물들의 피부나 털 무늬를 기하학적으로 생성하는 수학 법칙의 결과다. 주변 환경인 갯바위를 모방한다는 점에서 건축 위장술이 사용되고 있다. 외부 빛과 풍경을 내부로 투과시키니 군용 위장막을 떠올릴 수도 있다. 자연으로 위장한다는 측면에서 멜팅하우스는 맥락적 건축일까. 자연과 마을의 접점에 위치하고 있기에 주변 건축들과의 대조는 명확하다. 태생적으로 보수적인 도시와는 필연적으로 충돌할 수밖에 없는 독창성 추구의 건축을 설명했던 베르나르 위에의 글 ‘L’architecture contre la ville(도시에 반대하는 건축)’(1986)▼4에서처럼, 자연으로 다가간 건축은 인류 문명의 맥락과는 멀어지며 심지어 적대적일 운명을 지닌다. 이와 동시에 렘 콜하스가 묘사한 ‘거대함(Bigness)’의 특징 중 하나인 ‘퍽크 콘텍스트(Fuck Context)’가 연상됨은 당연하다.

4 Bernard Huet, ‘L’architecture contre la ville’, AMC 114 (Dec. 1986).

자연의 생성 법칙

역사 이전 시대로 회귀하려는 멜팅하우스는 메트로폴리탄 건축을 지향하는 콜하스의 포르투 음악당과 그 원형인 Y2K 주택을 우연히도 닮았다. 콜하스의 건축 제안들도 비규칙적 다면체이며 주변 맥락과는 이질적인 오브제, 우주에서 떨어진 운석 덩어리를 연상시킨다. 콜하스의 경우 단순한 외적 모방에만 머무르지 않았다. 하나의 다면체 내에서 동일 질서의 작은 다면체들이 덜어지며 다공성을 이룬다. 공간적 측면에서 전체와 부분의 일관성은 명확하다.외젠 비올레 르 뒤크는 1876년 저서▼5를 통해 몽블랑을 하나의 건물 또는 그 폐허로 주장한다. 산 전체가 수정 결정체의 조직을 지니고 있다고 믿었다. 이와 흡사한 건축의 가능성도 탐구했다. 결정체를 닮은 건축은 ‘조형적 형태의 재현’에 머물러선 안 됐다. 그 속에 내재된 ‘결정화의 법칙’에 따라 자동 성장할 수 있는 건축이 바람직했다. 멜팅하우스 역시 다공성 형태를 띠며, 외피와 공간을 통해 다각적 지각 경험을 제공한다. ‘바위의 교훈’이 공간이나 구축에서 모두를 관통하는 어떤 일관성을 설정하기를 기대하게 한다. 물론 바위 형태를 모방해 짓는 것도 쉬운 일은 아니다. 자연법칙이나 재료의 물성에 따라 ‘자연적으로’ 실현되는 체계를 찾아내는 일은 훨씬 어렵다. 앙상블 스튜디오의 트루플 주택처럼 콘크리트를 사용하되 자연 생성되는 과정을 고집하며 암굴 속 공간을 구현해낼 수도 있으나, 이 역시 구축의 우연성을 흉내낸 것이라 비판할 수도 있다. (하략)

5 Eugène Viollet-le-Duc, Le Massif du Mont Blanc, 1876.

멜팅하우스의 콘셉트 스케치

멜팅하우스

멜팅하우스

로스톤의 건축 요소 재통합 과정

로스톤

로스톤

화가 서용선과의 메타박스 조색 모습 ©Jeong Euiyeob

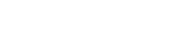

여러 개의 소실점

서용선, ‘역삼역 1’, 캔버스에 아크릴릭, 160.3×114.5cm, 2015 / Image courtesy of SuhYongsun Archive / edited by Jeong Euiyeob

월간 「SPACE(공간)」 669호(2023년 8월호) 지면에서 더 많은 자료를 확인하실 수 있습니다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지